2016年09月09日

施設利用のようす 浦添小学校2年生

今日の午前中、今年も浦添小学校の2年生106名が10名の先生とみんみんに環境学習で来てくれました。

例年、「森の指令ゲーム」でみじかな自然を楽しく感じて学ぶ体験をしてもらっているのですが、今年は雨が降っていたので、室内での体験学習に切り替えました。

体験してもらったのは、雨降りにちなんでプロジェクトWET(水の環境教育プログラム)から「青い惑星」と「大海の一滴」です。

小さな子どもにはちょっと理解するのが難しそうな部分もあるのですが、、ゆっくり楽しみながらやれば、それなりに水の問題考えるいいきっかけになるのではないかと思いました。

それよりも、心配していたのは、外で自然体験をすると思って来てくれた子どもの気持ちです。部屋の中で楽しむ気持ちになってくれるだろうかということです。

不安は、意外とすぐに払しょくされました。 導入で、身の回りの水について質問したら、すぐに手がいっぱい上がりました。浦添小の2年生は積極的でいい感じです。

【青い惑星】

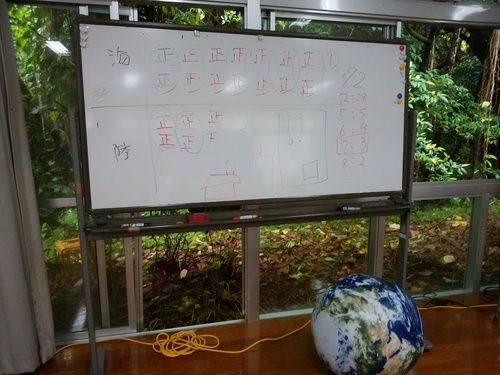

大きな地球のボールをキャッチボールしながら海と陸の割合を考える定番のアクティビティです。

ボールをキャッチした時の左手の人さ指が、海にあるか陸にあるかを数えました。

100回キャッチボールした時の結果は、72回が海、28回が陸でした。

地球のボールのキャッチボールは、子どもが盛り上がるアクティビティですが、いつもは飽きられると嫌なので50回くらいにしています。でも、今回はがんばって100回やりました。 浦添小2年生は、ノリがいいです。

【大海の一滴】

紙を折ったり切ったりしながら、人間が使える水の量を考えるアクティビティです。

このアクティビティは、グループに分かれて作業をしてもらいました。 まずは、人間が使うことができる水の量を予想してもらいました。

海水と淡水。 氷(凍っている淡水)ととけている淡水。 概念的にちょっと難しいこともあったかもしてません。 それでも、最後、折りたたんでゴマ粒よりも小さくなった紙切れに「えっー、これが使える水?!」と思わず声をあげてくれただけでよかったと思いましした。

今回、雨が降ったら室内で水のプログラムをしましょうねという事前調整をしていたつもりだったのですが、アンケートでは、「子どもたちが楽しんで参加することができたが、内容が2年生には少し難しい」、「子どもたちはゲームに喜んでいたが、年齢に応じた内容にしたほうが良い」などの意見をいただきました。確かに、2年生では習わない単元の内容を含むアクティビティでした。学校の授業で来ている以上、2年生の単元に合わせた内容にすべきだったのかもしれません。今後は、事前調整をもっとしっかり行って、ニーズに合った内容にしていきたいと思います。ちょっと反省です。

大がかりな事前準備jが必要な場合は、天候による直前の変更ができない場合もありますが、みんみんでは、水に限らずいろいろな内容のアクティビティを実施できます。

(ふじい)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。